今回はマルイシオリジナル型紙「半纏(はんてん)」の作り方をご紹介します。

みなさんは半纏をお持ちでしょうか?私は着たことがなかったのですが、着てみると軽くて暖かくて、とても着心地がいいものでした。

むずかしい工程はありません。裁断がおわってしまえばあとは合印を合わせて縫っていくだけです!

総裏仕立てなのでジグザグミシン不要で、家庭用ミシンでも裏まできれいに仕立てることができますよ。

大人服が初めての方や裏地付きのお洋服を作る練習としてもオススメのパターンです。

手作りの半纏で身も心も暖かく、おうち時間や夜のミシンタイムをより充実したものにしてみてはいかがでしょうか。

もくじ

準備するもの

- マルイシオリジナル型紙:半纏

- 表生地 2.6m

- 裏キルト 2.6m

- チャコペン(フリクションでもOK)

- マチ針(クリップでもOK)

- ハサミ

- 定規

- 糸

- アイロン

- ミシン

- ハトロン紙

半纏を作るのに使用したもの

今回は、表生地に綿ポリダンガリー、裏地に半キルトを使用して作っていきます。

早速、半纏を作ってみよう

半纏作りをするのには、11つの工程があります。

- 型紙を用意する

- 生地を裁断する

- 紐を作る

- ポケットを作って前身頃に縫い付ける

- 表生地を縫う

- 裏キルトを縫う

- 表生地と裏キルトを合わせて、袖口、裾を始末する

- 衿を作って身頃と縫い合わせる

- 表に返して裾をとじる

- 紐を衿に縫い付ける

細かく分けたので工程は多く感じますが、ひとつひとつの工程は難しくことはありませんので、ゆっくりみていきましょう

1.型紙を用意する

型紙は生地のマルイシオリジナル型紙、半纏です。

そのまま型紙をカットしてもいいのですが、型紙を広げて手芸用のハトロン紙などの大きくて透ける紙に写して使うと何度も使うことができるのでオススメです。

縫い代付きの型紙なのですぐに裁断できて便利です。

前身頃(表)、前身頃(裏)、後ろ身頃(表)、後ろ身頃(裏)、袖(表)、袖(裏)、衿(表/裏)、ポケット(表)、ポケット(裏)、紐の10個のパーツがあります。

型紙を写す時は、外側の線だけでなく、衿や袖の合印(あいじるし)や矢印の布目線、後ろ身頃と袖の「わ」も忘れずに写しましょう。

☆や〇、◎などはすべて合印です。同じ印同士を縫い合わせてください。

2.生地を裁断する

型紙に記載されている配置図を参考に型紙を配置します。

生地の両端の耳が合うように縦半分に折り、型紙をマチ針で固定します。

後ろ身頃と袖は、型紙の「わ」の部分が生地の折り目に合うように固定します。

型紙に写した矢印の布目線は生地の耳と平行に合わせます。

縦の端のフリンジ状になっているところを「耳」と言います。

この型紙は縫い代込みです。型紙に沿って裁断しましょう。

袖や衿などの合印に2mmから3mm程度の切り込み(ノッチ)を入れます。

切り込みを入れるのが心配な方は、チャコペンで印をつけてもOKです。

生地に2mmから3mm程度の切り込みを入れて、印をつけることを「ノッチ」といいます。

縫う時にノッチを合わせて縫っていきます。

裁断できました。

裁断が終われば後は縫うだけ。半分終わったと言っても過言ではないと思います!

私は持っていなかったので裁断に時間がかかってしまいましたが、ロータリーカッターがあれば、サクサクと裁断できるのでオススメです。

3.紐を作る

紐の端をアイロンで1cmずつ裏側に折ります。

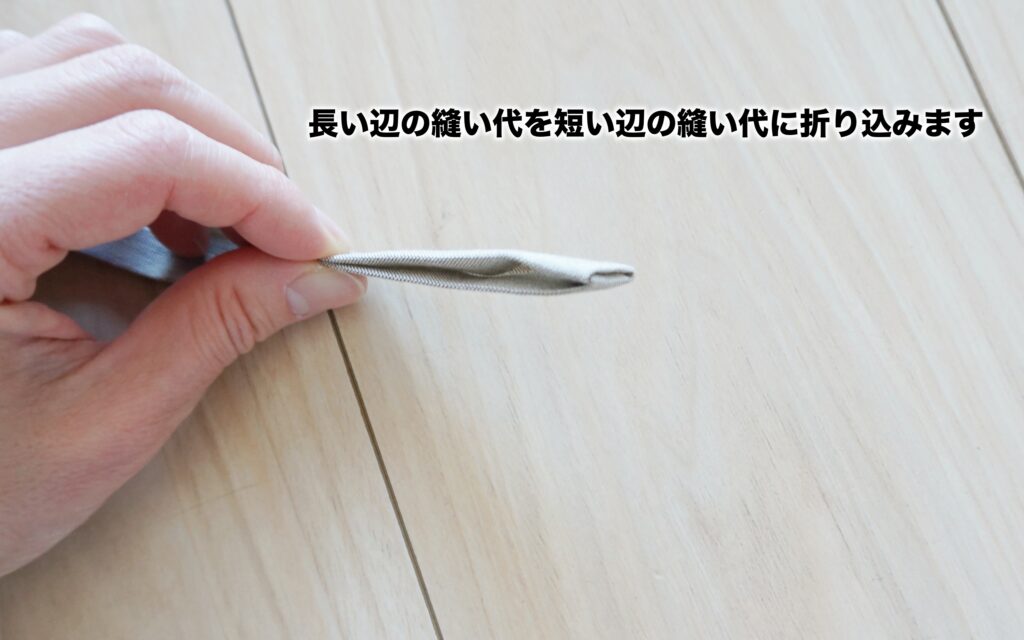

①長い辺→②短い辺→③長い辺の順に折ります。

反対側の短い辺は衿に挟み込むので折らなくて大丈夫です。

写真のように長い辺の縫い代を短い辺の縫い代の間に折り込むと紐の先をすっきりときれいに仕上げることができます。

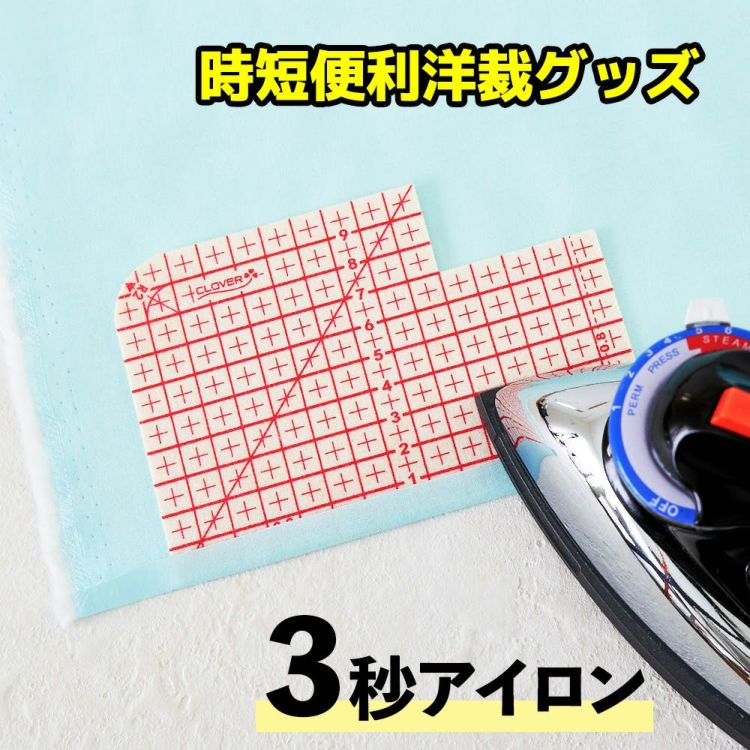

アイロン定規 クロバー

¥990(税込)

アイロン定規があるとアイロンで1cm折るなどの作業を手早く簡単にすることができるのでオススメです!

厚紙に線を引いたものでも代用できます。

折った端から2mmのところをミシンで縫います。

4.ポケットを作って前身頃に縫い付ける

ポケットを作る

表ポケットのポケット口を三つ折りにします。

アイロンで裏側に1cm折って、さらに2cm折ります。

生地の端がほつれてこないように、生地を2回折って3枚重なる状態にすることを「三つ折り」と言います。

1cmの三つ折りは、1cm折って、更にそれを1cm折ることです。

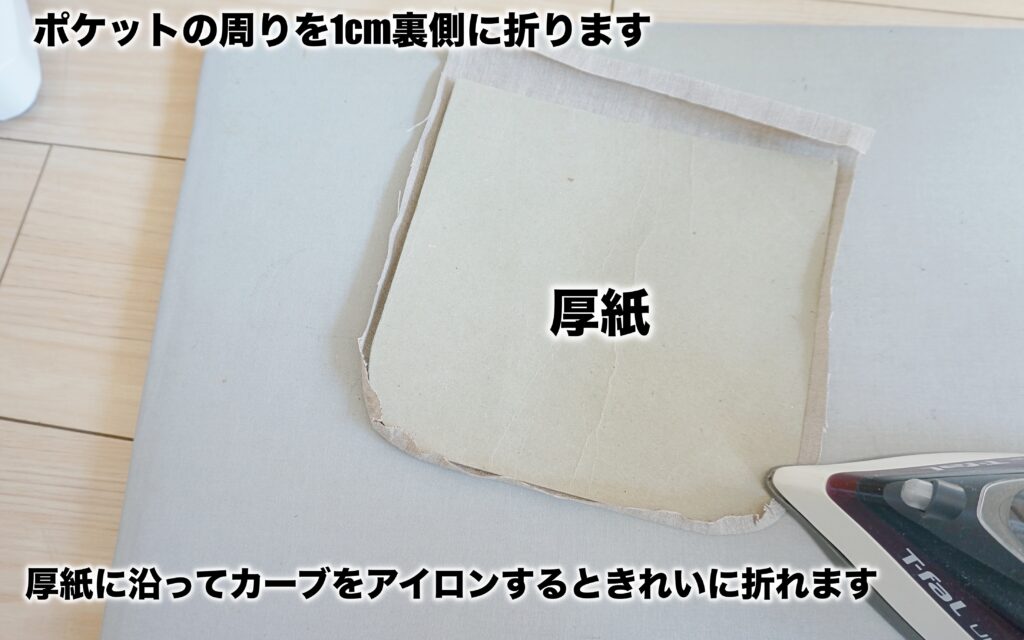

ポケットの周りも1cmずつ裏側に折ります。

裏ポケットと同じ大きさの厚紙を用意し、厚紙に沿ってカーブのアイロンをかけるときれいなカーブに折ることができます。

表ポケットと裏ポケットをそれぞれ表が外側になるように合わせます。

裏ポケットには縫い代がないので、表ポケットのアイロンの折り目と裏ポケットの外側を合わせます。

2枚の生地を重ねるときに、それぞれの生地の表と表を外側にして合わせることを「外表(そとおもて)」と言います。

ポケット口を裏ポケットを挟み込むようにアイロンで折った線に沿って三つ折りにし、マチ針で固定します。

内側の折り目から2mmのところをミシンで縫います。

表ポケットの周りもアイロンで折った線に沿って裏ポケット側に折り、マチ針で固定します。

布端から2mmのところをしつけ糸で縫って仮止めします。

カーブのところは細かめに丁寧にしつけをするとポケットのカーブがきれいに仕上がります。

前身頃に縫い付ける

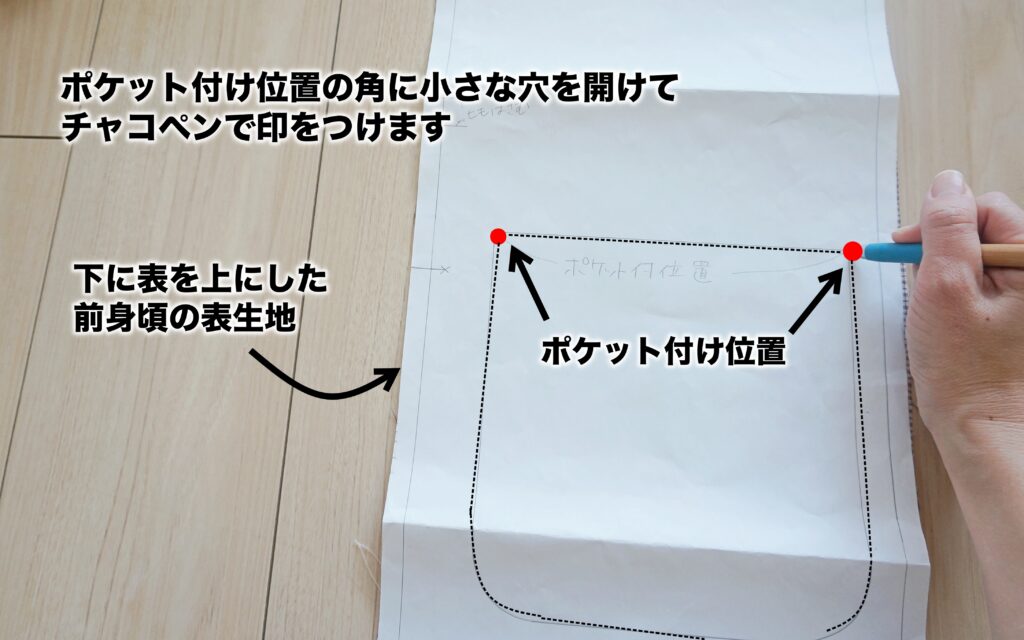

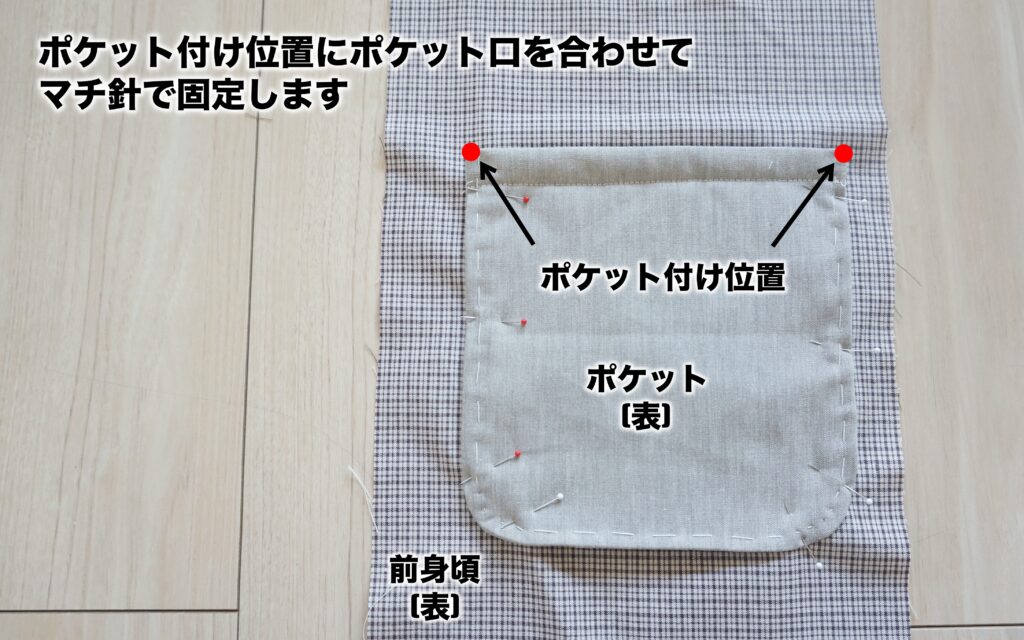

前身頃の表側にポケット付け位置の印をつけます。

型紙のポケット付け位置に目打ちなどで小さい穴を開けておき、表を上にした前身頃の表生地の上に型紙を重ねて、穴にチャコペンを入れて印をつけるとポケット位置の印をつけることができます。

ポケット位置の印にポケット口を合わせてマチ針で固定します。

ポケットの布端から2mmのところをミシンで縫いましょう。

縫いはじめと縫い終わりのポケット口は力がかかりやすいので、写真のように四角く縫って補強すると丈夫に仕上げることができます。

カーブは少しずつ押さえをあげながらゆっくり丁寧に縫いましょう。

目打ちやリーパーなどを使って先ほどのしつけ糸は抜きます。

反対側のポケットも同じように縫い付けましょう。

5.表生地を縫う

肩→袖つけ→袖下から両脇の順に縫います。

それぞれ中表に合わせて縫い代1cmで縫い、縫い代はアイロンで割ります。

それでは、詳しくみていきましょう。

肩を縫う

表生地の前身頃と後ろ身頃をそれぞれ内側が表になるように肩を合わせて、マチ針で固定します。

2枚の生地を重ねるときに、それぞれの生地の表と表を内側にして合わせることを「中表(なかおもて)」と言います。

縫い代1cmで縫いましょう。

布端から1cmのところを縫うことを「縫い代1cmで縫う」と言います。

ミシンのガイド線に合わせて縫いましょう。

縫い代はアイロンで割ります。

縫い合わせたところの縫い代を開いてアイロンをかけることを「縫い代を割る」といいます。

身頃に袖をつける

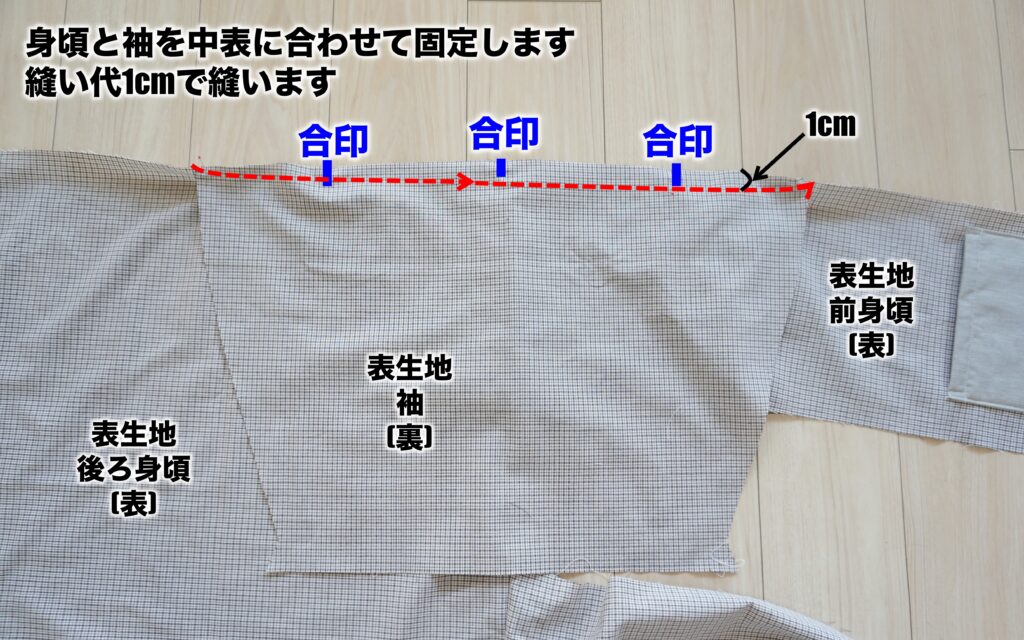

身頃と袖を中表に合わせて、肩の縫い目と身頃の合印を袖の合印を合わせてマチ針で固定します。

縫い代1cmで縫いましょう。縫い代はアイロンで割ります。

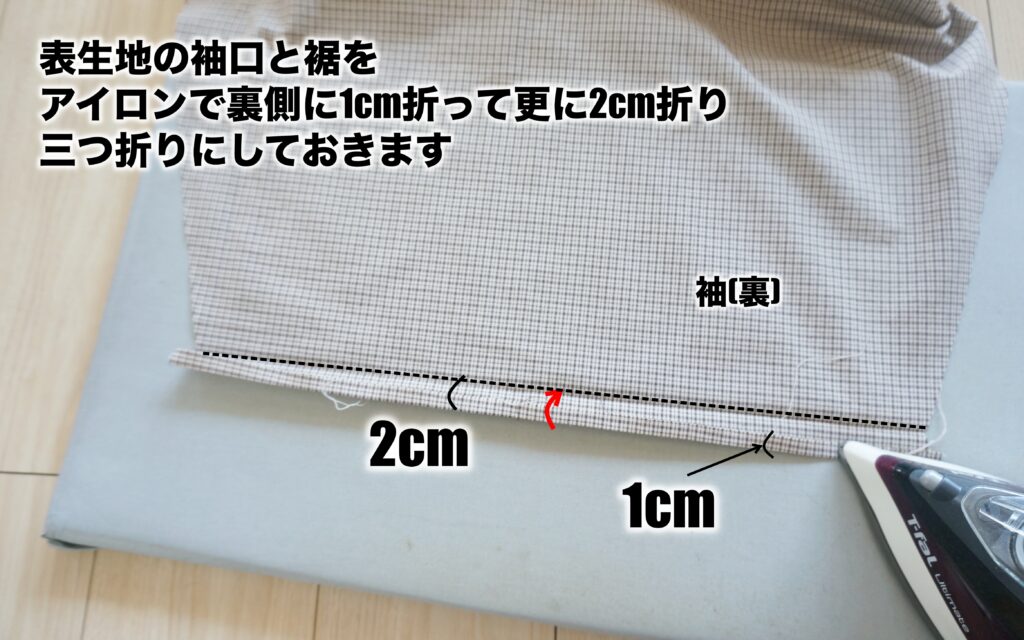

ここで袖口と裾をアイロンで裏側に1cm折り、更に2cm折って三つ折りにしておきます。

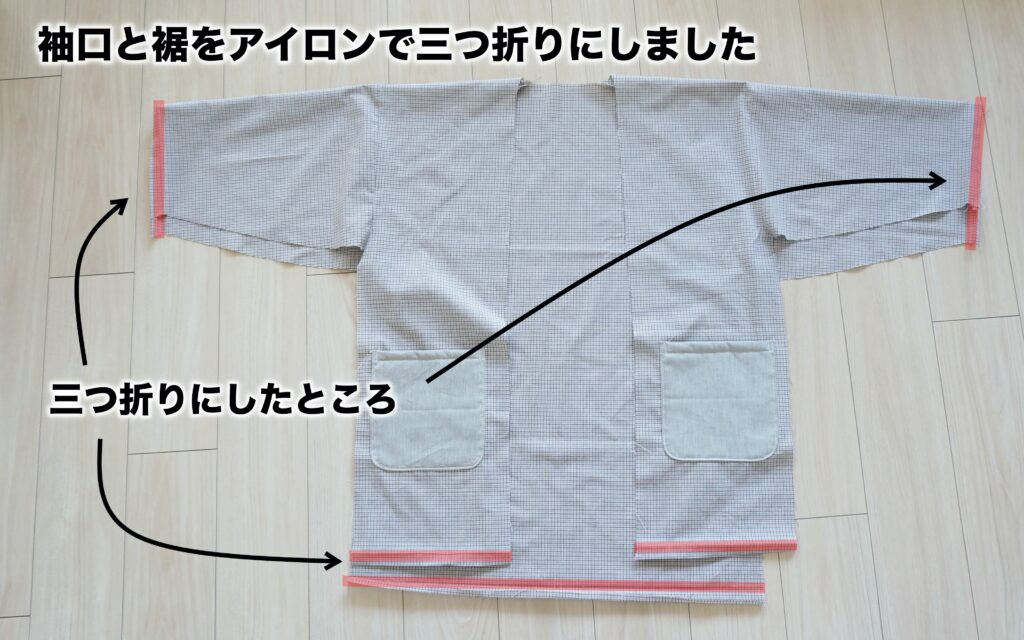

袖口と裾を三つ折りにしました。

袖下から両脇を縫う

両脇と袖下を中表に合わせてマチ針で固定します。

縫い代1cmで縫いましょう。

先ほどアイロンで三つ折りにした折り目は元に戻して縫います。

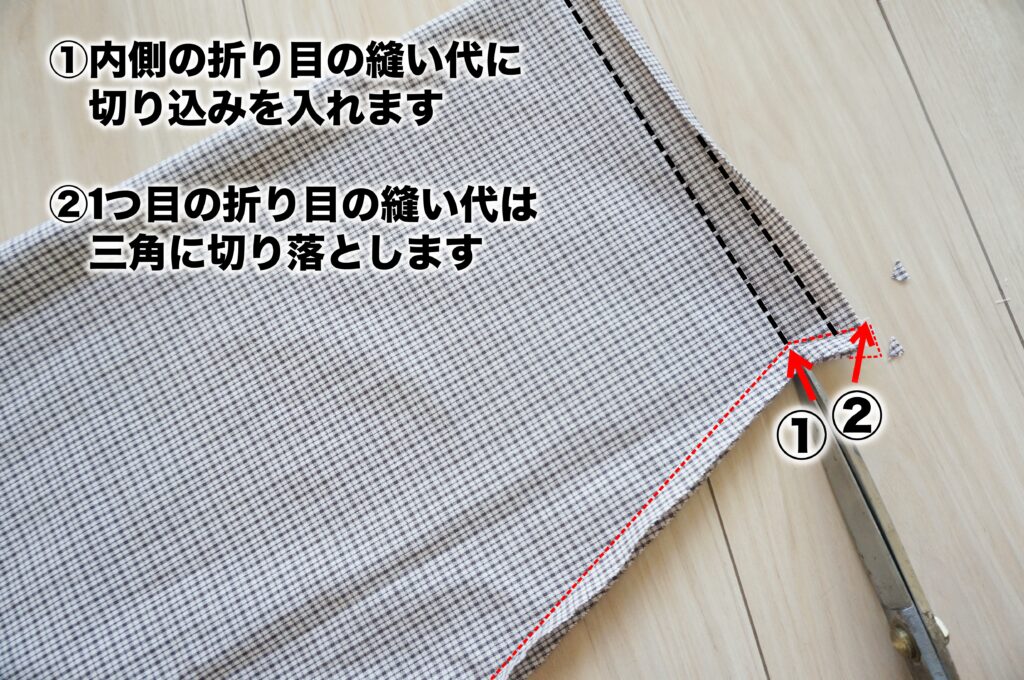

内側の折り目の縫い代に切り込みを入れます。ミシンの縫い目は切らないように注意しましょう。

一つ目の折り目の縫い代は三角に切り落とします。

こうしておくことで三つ折りをきれいに仕上げることができます。

縫い代をアイロンで割りましょう。

6.裏キルトを縫う

表生地と同じように肩→袖つけ→袖下から両脇の順に縫います。

それぞれ中表に合わせて縫い代1cmで縫い、縫い代はアイロンで割ります。

肩を縫う

裏キルトの前身頃と後ろ身頃をそれぞれ内側が表になるように肩を合わせてマチ針で固定します。

縫い代1cmで縫いましょう。縫い代はアイロンで割ります。

身頃に袖をつける

裏キルトの身頃と袖を中表に合わせて、肩の縫い目と身頃の合印を袖の合印を合わせてそれぞれマチ針で固定します。

縫い代1cmで縫いましょう。縫い代はアイロンで割ります

両脇と袖下を縫う

裏キルトの袖下と両脇を中表に合わせてマチ針で固定します。

縫い代1cmで縫いましょう。縫い代はアイロンで割ります。

7.表生地と裏キルトを合わせて、袖口、裾を始末する

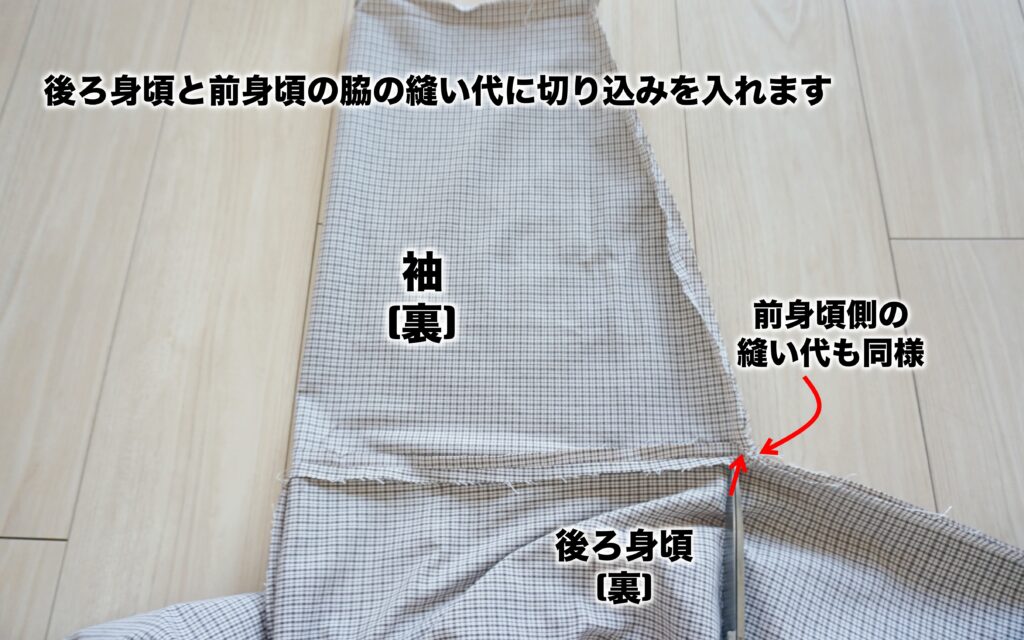

後ろ身頃と前身頃の脇の縫い代に切り込みを入れます。ミシンの縫い目は切らないように注意しましょう。

こうしておくことで表に返したときの脇のおさまりがよくなります。

表を外側にした表生地に裏(キルト綿側)を外側にした裏キルトを入れて重ねます。

袖口を始末する

表生地の袖口の内側の折り目(出来上がり線)に裏キルトの布端を合わせて固定します。

表生地の袖口をアイロンの折り目に沿って三つ折りにして、マチ針で固定し直します。

内側の折り山から2mmのところをミシンで縫います。

袖口をふんわり仕上げたい場合は手でまつり縫いにします。

裏キルトを1mm程度すくって、次に7mm程度先の表生地を1mm程度すくいます。

同じ位置の裏キルトを1mmすくい、これを一周繰り返します。

左側がミシンで袖口を縫ったもので、右側が手でまつり縫いにしたものです。

手でまつったほうが時間はかかりますが、縫い目が表に出ないのでふんわりとした柔らかい仕上がりになりますね。

お時間とお好みに合わせてどちらでも仕立てることができます。

裾を始末する

袖口と同じように表生地の裾の内側の折り目(出来上がり線)に裏キルトの布端を合わせて固定します。

表生地をアイロンで折った三つ折りの折り目に合わせて折り、固定し直します。

裾の両端を10cm程度の残して、ミシンまたはまつり縫いで縫います。

※生地の組み合わせによっては10cmでは返しにくい場合もございます。念のため15~20cmあけると返しやすいです。

8.衿を作って身頃と縫い合わせる

衿を作る

衿の表生地と裏キルトを表が外側になるように重ねて合印を合わせてマチ針で固定します。

両端から5mmのところをミシンで仮縫いします。

4mm程度の粗めのミシン目でもOKです。

※紐を仮止めする際は表布だけに縫いとめてください

表生地が内側になるように半分に折ります。

両端の布端から15mmのところをミシンで縫います。

衿を表に返します。角は目打ちなどで整えましょう。

角を整えたりギャザーを縫うときに押さえたり、1本あると便利な道具です。

表に返した衿を半分に折ってマチ針で固定し、布端から5mmのところを縫って仮止めします。

衿と身頃を縫い合わせる

前身頃の紐付け位置に紐をマチ針で固定し、布端から5mmのところを縫って仮止めします。

表生地と衿が中表になるように重ねて合印を合わせてマチ針で固定します。

衿の端は表生地の裾の出来上がり線に合わせます。

裏キルトをひっくり返しながら衿に中表になるように重ねて、合印を合わせてマチ針で固定し直します。

裏キルトの裾は表生地の出来上がり線と合わせます。衿の布端とも一致します。

①衿の端は表生地の裾の出来上がり線に合わせよう

②身頃と衿の合印をしっかり合わせよう

③衿の端と裏キルトの布端を合わせよう

表生地、衿、裏キルトを3枚一緒に縫い代1cmで縫います。

9. 表に返して裾をとじる

裾のあいているところから引っ張り出して、表に返します。

縫いの押してあった両端の裾をアイロンの折り目に沿って三つ折りに整えて、ミシンまたはまつり縫いで縫い閉じます。

10.紐を衿に縫い付ける

紐を中央側に倒して、衿に縫い止めます。

力のかかる部分なので何度か返し縫いをして、しっかり縫いましょう。

※紐を仮止めする際は表布だけに縫いとめてください

アイロンで整えて、完成です!

着てみました!

半纏を着たのは初めてでしたが、軽くて暖かく、袖周りが広いので動きやすいです。

これがあれば寒い夜でもミシンがはかどりますね。

皆さんもぜひ手作りの半纏、作ってみてはいかがでしょうか?

半纏を作るのに使用した生地

今回は、表生地に綿ポリダンガリー、裏地に半キルトを使用して作っていきます。

ポリエステル キルト 50cm単位 115cm幅 【商用可能】

商品番号 t8800

ここでは表生地、裏キルトの他に衿、ポケット、紐を同じ色の無地の生地を50cm用意して切り替えました。